- La Iglesia de la Compañía de Jesús resguarda un valioso legado jesuítico.

- Entre los tesoros que conserva, destacan sus cuatro campanas centenarias.

- A través de ellas es posible reconocer huellas de la identidad cordobesa.

Así como la Compañía de Jesús es uno de los templos más antiguos de Argentina, dos de sus campanas también lo son. Cada una tiene su propia historia, con recorridos que encontraron destino final en estas torres céntricas. Son obras de arte, características de la época de las misiones jesuíticas, que llegaron a Córdoba y la región.

Cuando se observan desde las mismas torres, no se puede más que admirar la obra arquitectónica, artística y los mecanismos que se debieron poner en marcha para que finalmente las campanas encuentren su lugar.

Actualmente no se las oye con frecuencia. Pero aún suenan y lo hacen en una de las celebraciones más importantes de la comunidad cristiana de Córdoba: la Pascua. Así, sus tañidos siguen descendiendo sobre la ciudad, igual que lo han hecho durante siglos.

Para describir estas campanas, reliquias de la historia, es preciso hacer referencia al Padre Pedro Grenón (1878-1974), historiador jesuita que dedicó buena parte de su vida a rastrear las huellas materiales y espirituales de la Orden en Córdoba. Él legó un estudio detallado de las campanas de la Compañía, que permitió reconstruir la procedencia y las características de cada una, desde la más antigua —fundida en 1637 en las Misiones Guaraníes— hasta la llamada “campana universitaria”, de 1750. Y luego, la campana grande fundida a finales del siglo XIX. También, unos relatos de Eduardo Herrera de 1952 complementan la información.

Gracias a la generosa disposición del Hermano Jesuita Carlos Gauna, el Archivo Histórico de la Provincia de Córdoba pudo acceder al campanario de la Compañía de Jesús y registrar imágenes únicas, actuales, de estas valiosas piezas antiguas. También, apreciar la ciudad desde las alturas de la torre, que impacta no solo por su belleza, sino por lo que representa: el alcance del proyecto que los jesuitas iniciaron hace más de 400 años.

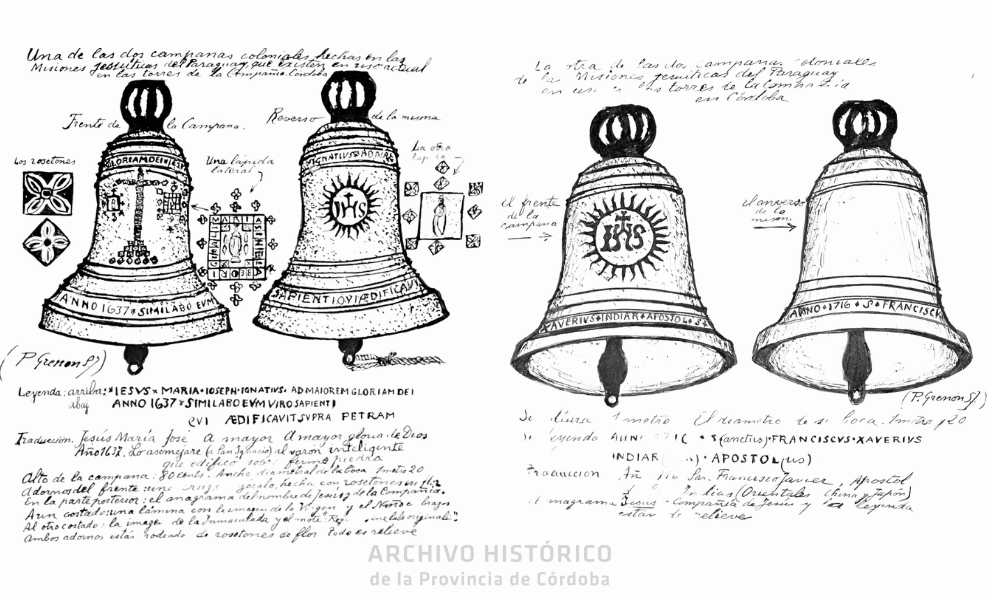

En una de las torres es posible reconocer las cuatro campanas y un cúmulo de rastros de la historia local: Las campanas coloniales (1637 y 1716). Así las denominó Grenón a las dos campanas medianas. Estas dos son las verdaderas joyas del campanario, de origen guaraní, fundidas en las misiones jesuíticas en el siglo XVII. La más antigua data de 1637 y es, según expresaba el sacerdote, una de las más valiosas reliquias de la historia colonial argentina. Está decorada con motivos tradicionales misioneros, como rosetones en forma de cruz, inscripciones latinas y una imagen labrada de la Virgen con el Niño en sus manos. Su compañera, de 1716, tiene menos adornos, pero conserva un relieve con el nombre de San Francisco Javier, “Apóstol de las Indias”.

Ambas fueron traídas a Córdoba desde tierras que hoy pertenecen a Paraguay y a la provincia de Corrientes, en carretas tiradas por bueyes. Al parecer, la más antigua fue instalada antes en otros espacios hasta ser instalada en la Compañía, cuando finalizó la construcción de sus torres. Sorprende que ambas campanas, aunque fueron fundidas con casi cien años de diferencia, comparten similitudes en la técnica utilizada para su construcción, la calidad del trabajo y el nivel de perfección alcanzado en las misiones. Puede inferirse, entonces, que estas habilidades transmitidas por los jesuitas a los pueblos originarios fueron enseñadas luego a la siguiente generación.

Se destaca en ellas la inscripción I.H.S., que es la abreviatura del nombre de Jesús en letras griegas mayúsculas: “IHSOUS”. Con el tiempo se dio lugar a la etimología latina “IHS” que en español significa Jesús Salvador de los Hombres.

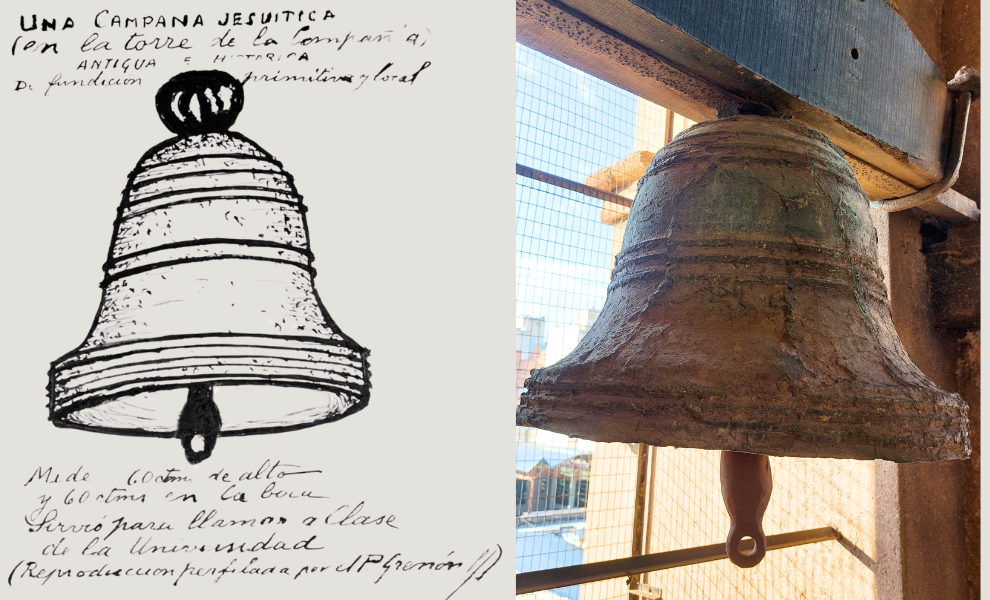

La campana de la Universidad. La tercera, quizás la más austera en su apariencia, es también la que más profundamente se asocia con el espíritu de “Córdoba La Docta”. Fundida en la ciudad hacia 1750, esta pequeña campana de superficie rugosa y sin inscripciones es una pieza de artesanía colonial autóctona, decorada apenas con tres aros en relieve. Fue instalada con un único propósito: llamar a clases a los estudiantes de la Universidad, que por entonces funcionaba como parte del convento jesuítico. Su tañido diario acompañó la vida académica durante casi dos siglos, incluso tras la expulsión de los jesuitas y la nacionalización de la institución. Esa función, se cree, cesó recién en 1918, año de la Reforma Universitaria.

La campana grande. Fundida en Buenos Aires, en talleres laicos probablemente, durante el pontificado de León XIII. Esta es la más nueva del conjunto, realizada especialmente para la iglesia de la Compañía de Jesús. También es la más grande no sólo de la provincia, sino también del país. Mide cerca de dos metros de alto por uno y medio de diámetro. Su instalación a fines del siglo XIX, según el relato periodístico de Herrera (1952), fue una odisea: hubo que levantar un andamiaje frente al templo y abrir un boquete en uno de los arcos para poder ingresarla a la torre. Tiene inscripciones religiosas en castellano y latín y relieves en bronce que la convierten en una obra de arte en sí misma.

Un patrimonio que sigue vivo

Aunque el paso del tiempo ha silenciado el tañir cotidiano de las campanas, su valor histórico permanece intacto. Cada una de ellas conserva marcas de fundición artesanal, inscripciones en latín, imágenes religiosas y escudos, y en algunos casos, fragmentos de los moldes de caliza donde fueron vaciadas. La iglesia de la Compañía de Jesús fue construida entre 1640 y 1676. Su arquitectura presenta una planta en cruz latina, con una fachada sobria de estilo románico. En su interior destaca una bóveda de madera de cedro paraguayo dorado, y un retablo de madera dorado a la hoja. La Compañía de Jesús y la Manzana Jesuítica de Córdoba fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 2000.

El Archivo Histórico de la Provincia de Córdoba resguarda valiosos documentos vinculados a la vida institucional y religiosa de la época, así como una extensa bibliografía sobre el período jesuítico. Entre los documentos fotográficos conservados, se destacan negativos en placas de vidrio, negativos plásticos y positivos, en su mayoría reproducciones de dibujos y otras producciones del Padre Pedro Grenón (cuyos originales se encuentran en el Archivo Histórico de la Municipalidad de Córdoba).

Imágenes de la colección Padre Grenón pueden visualizarse en la siguiente sala virtual: https://sites.google.com/view/ahpc-campanas-de-la-compania/inicio